2015年,由联合国教科文组织主办,联合国开发计划署、人口基金会、难民署、儿童基金会、妇女署和世界银行六家机构协办的2015年世界教育论坛在韩国仁川举行。此次论坛重申“教育是一项公共事业,是一项基本人权,也是保障实现其他权利的基础”。在未来15年,以联合国教科文组织为代表的国际组织将以终身学习为手段,着力点聚焦于“入学、平等与全纳、质量与学校效果”。《教育2030行动框架》则将《仁川宣言》的承诺进一步具化为实践操作方案。这标志着世界组织在促进全球教育发展时,目标日趋明确。协同治理背后的理念认同、治理框架日益系统化。二战结束后,世界组织开始在全球治理中发挥协调作用,时至今日,他们在治理全球教育问题中扮演了越来越重要的角色。他们对于教育的理解,直接或间接影响了许多国家的教育发展政策、国家与国家之间的教育关系。展望2030年的教育愿景时,有必要对国际组织的教育发展路径做一系统分析,以便厘清全球教育治理的问题与机遇。

一、双边主义与多边主义的教育治理路径、内容与理据

二战之后,“国际货币基金组织”和“国际重建与发展银行(世界银行)”主要关注欧洲、日本的经济重建,而非其他世界的社会问题和发展重点。经济合作与发展组织(Organisation for Economic Co-operation and Development,简称OECD)的前身“欧洲经济合作组织”(Organisation for European Economic Cooperation,简称OEEC)成立于1948年,旨在实施战后欧洲重建的马歇尔计划,1961更名为OECD,成员国拓展至非欧洲国家,坚信经济的增长和繁荣对于提升个人自由与世代幸福有重要作用。关注经济的国际组织为何关注教育?运行市场经济的OECD成员国与1945年成立的联合国教科文组织(United Nations Educational Scientific and Cultural Organization,简称UNESCO)在推动全球教育发展上发挥了何种作用?均是澄清现有国际组织教育治理使命的前提性问题。

(一)双边主义与多边主义的教育援助

国际教育的双边主义表现为建立在协议或契约基础上的制度和形式,用于协调两个国家的关系。OECD成员国在早先的国际教育援助中,是双边主义的典型代表。各个国家根据自身条件或理解选择支持的“领域”,如法国、英国、荷兰等因与原先的殖民国家有着共同的语言基础,在援助中更为关注教师的供给,发展中等教育和高等教育;而德国政府则在巴基斯坦、西南非洲输出“技术和职业教育”;没有殖民历史的瑞士和挪威政府则将“社会福利”作为指引原则,帮助贫困国家脱贫。由此,碎片化的双边关系反映了国际教育治理缺乏统一的愿景。

国际教育的多边主义表现为在广义行动原则基础上协调三个或更多国家之关系的制度或形式。联合国及其下属机构在成立之初就体现了多边主义的使命。在世界这一大版图上,作为联合国的智力机构,UNESCO面对更为复杂的全球教育图景。“和平”与“发展”取代“经济”,成为其关注的重点,它长期处于“基础教育”“功能性文盲”“普及初等教育”运动的中心位置。1957年UNESCO发布的《世界文盲》报告对于全世界的教育思考和政策形成均有深远的影响。在这份报告里,世界文盲地图与世界贫困地图相一致。这为后续“全民教育”的酝酿与启动奠定了基础,同时也蕴藏了“教育提升经济”的内涵。然而,20世纪90年代之前,作为多边主义的代表,被寄予厚望的UNESCO未能在全球教育事务中占据主导权。部分原因在于OECD国家有限的资助未能支持联合国发挥全球协调的角色,另一重要原因在于其缺乏统一的行动框架。2005年UNESCO的《全民教育全球监测报告》对以往的援助方式进行了反思:

目前的援助做法往往不利于达到提高教育质量的目的。首先,不少捐助国将其援助分散到太多的国家,结果增加了机构内部的交易成本,同时也加重了受援国政府的管理负担,因为它们不得不同多个捐助国打交道,而每个捐助国都有自己的运作程序。……其次,由不同机构群体从外部倡导的根本缺乏单项连贯性的良好教育实践样板,往往不太适合当地的实际情况。(UNESCO,2005,p.26)

双边合作的若干项目宣告成效不佳,不仅与项目的本土适应性有关,还与OECD国家通过教育援助推动自身的政治和经济利益有关(Mundy,2007,p.5)。部分OECD成员国有殖民历史,其与原殖民地形成的双边关系有其历史情境。当“教育”取代“武力”,成为缔结关系的基础时,也带来了“后殖民主义”的若干讨论。而且OECD作为欧美中心的国际组织,经济繁荣一直是其主要的使命,这也导致其与UNESCO的关注重点相异。故国际组织的属性、立场与国际话语相互作用,演绎了其不同的教育援助路径。

(二)双边主义与多边主义的教育治理内容

联合国教科文组织的“弱势”,OECD双边合作关系的碎片化,为其他世界组织参与全球教育事务打开了空间。例如联合国儿童基金会(United Nations International Children's Emergency Fund,简称UNICEF)以其明确的工作对象更易获得基金,世界银行则以其专业机构和资金流动赢得话语权。与此同时,随着非政府组织的兴起,20世纪90年代中期,国际组织开始呈现出多元发展的趋势。双边主义和多边主义的划分也日益淡化。如OECD与多个部门的合作导致其伙伴关系迅速多样化。即便如此,组织的属性依旧得以保存。

本研究以OECD的《教育概览》和UNESCO的《全民教育全球监测报告》为对象,选取1998-2016年的文本,利用Nvivo11进行词频分析。在词频查询时,选择“留存的字根”(以Education为例,与其持相同词根的单词如educated,educating,educational等均计算入内),且剔除无意义的数字或年度报告的惯用语词,得出具有实指意义的高频词汇比例如表1。

由此可见,OECD和UNESCO均关注“国家”教育的比较,重视“学校”教育和教育对象(“儿童”/“学生”)。不同的是,UNESCO更为重视初等教育、识字教育,强调援助;OECD则更为重视初中及其以后的教育,强调指标。在此基础上通过“聚类分析”,发现在UNESCO的“质量(quality)”这一词簇下,出现两大类别,一类包含了地区、性别上的关注;一类是对不同国家相关“指标”(如文盲率)的人口等维度的统计。这些地区通常包含拉丁美洲、南非等发展中国家。而OECD的报告未形成“质量”的词簇,更多是以不同学校类型、相应地区(如德国、荷兰)形成独立词簇。这些反映了国际组织即使形成了多边合作关系,对话趋势日益增强,两类机构在新的千年依旧继承了原先的工作重点。UNESCO以“全民教育”为重心,OECD则聚焦于人力资本提升,或关注技能为本的学校教育。

另外,OECD鲜少注重“全民教育”的推行,原因不仅出于历史使命与便利考衡,更与复杂的国家主权、政府财政支出等有关。普及初等教育常被视作本国政府的重要职责。普及教育的过程中,师资、教材等教育的日常性支出占据公共教育经费的大部分,国际组织的“干预”显得既不合法,又不具备可持续性。故市场导向的OECD成员国更倾向于以项目为载体,以支援国为主体的输出方式。这也在一定程度上反映了其国际教育治理不连续、不系统的特点。

(三)人文主义的衰弱与复兴

如上所述,20世纪90年代国际组织表现出多极化的关联方式。世界银行在多类组织中脱颖而出。自20世纪90年代起,世界银行将自己定位为“知识银行”,是发展知识的世界提供者。然而当世界银行将知识狭义化为促进经济增长的杠杆时,并未带来知识政策的重塑。知识对于人的发展的意义未得以凸显。1989年OECD发布的《变革社会的教育和经济》与世界银行1995年的报告《教育的优先发展与策略》均以人力资本理论为基础。Heyneman(2003)认为持人文主义传统的UNESCO在全球教育政策的影响力正在被以经济导向的世界银行所取代。

作为一个经济组织,世界银行优先合理化与其共鸣的知识,倡导新自由主义下的“小政府”角色,主张私有化。人力资本理论成为世界银行教育部门决策以及合理化投资的重要依据。虽然世界银行也关注第三世界国家的制度结构变革,鼓励更多的捐助者调适教育援助,以适应其结构性变革。但是多国的行动者常处于独立甚至相互竞争的状态。所谓的合作、善治很少发生。世界银行由于过强的价值导向,招致了学术界和若干国家政府对其的批判。Bonal(2004)指出世界银行反贫穷的教育政策言论与策略存在着内在矛盾,这些政策引发了不平等,在帮助人民脱贫方面成效甚微。换言之,建立在人力资本理论基础上的知识政策并没有在其“实验”国家取得显著成效。无论是原先的OECD、UNESCO,抑或20世纪90年代之后的世界银行,在21世纪之前,均未发展出国际教育治理的统一目标与行动框架。

不可忽视的是,在这个过程中,UNESCO的人文主义立场从未改变。1996年发表的“德洛尔报告”继承了启蒙主义思想,将教育视为“必要的乌托邦”,以回应日趋“工具化”的教育发展视角。同时“全民教育”在实践中成为日益扩大的国际发展合作的竞技场,表现为新的援助形式的普遍试验,新的捐赠-授予关系类型的出现,以及大量援助支出的涌现。1990年,UNESCO通过《世界全民教育宣言》明确了国际教育改革和发展的理念与方向,将教育公平视为社会可持续发展的重要机制和动力。2000年通过的《达喀尔行动纲领(2001~2015年)》在164个国家内达成共识,设定全民教育的6大目标(又称“千年目标”):即扩大幼儿保育和教育、普及初等教育、实现文盲减半、促进终身学习、确保性别平等和提高教育质量。为实现“千年目标”,在联合国的带动下,通过直接与混合的两种财政支持方式对最不发达国家基础教育经常性成本予以支持。故在国际教育治理“分头行动”之时,“全民教育”的目标伴随着公正的修辞,制度化的推进日益清晰,奠定了联合国后续统一国际教育治理愿景的基础。

Mundy认为全民教育的复兴与两股潮流关系密切。首先,当时的八国集团之间就国际发展形成了脆弱而又矛盾的共识:在强调民主、善治和人权的同时,将市场与资本置于首位。教育成为嫁接两类发展理念的桥梁。其次,迅速发展的国际社会运动将教育视为实现全球再分配正义的核心枢纽(Mundy,2007,p.2)。诚然,经济繁荣只是社会可持续发展的一个维度。教育的意义在何处?自由市场与贸易导向的OECD和世界银行,缺乏其一贯的政策去回应这个问题。人文主义的复兴蕴藏其中。

总体而言,1945年UNESCO的成立,1948年《全球人权宣言》的颁布,20世纪40年代新独立国家将教育作为社会、经济发展的重要工具,欧洲、北美出现的若干双边援助关系,1971年世界银行发布的第一篇教育部门的工作报告都促使教育成为国际组织共同关注的问题(Crossley,& Watson,2003,pp.85-86)。OECD、UNESCO、世界银行在其实践过程中有分歧,也有合作。在与国际话语的互动过程中,不断探索和深化国际教育的愿景。在此进程中,《教育2030行动框架》的颁布具有重大的历史意义,它集合了多个世界组织的声音,在国际教育愿景的理解与表达上趋于一致。

二、全球共治背景下的教育变革:愿景与张力

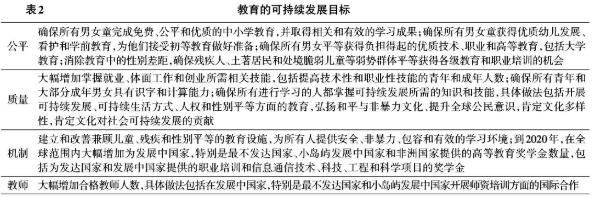

2015年是教育发展“千年目标”的收官之年,实现性别平等、普及初等教育等6大目标并未如期兑现。联合国2015年的数据显示发展中地区的小学入学率达到91%,小学教育适龄儿童失学人数为5700万。适龄失学儿童中,一半以上来自撒哈拉以南非洲地区。在小学阶段辍学的儿童中,有50%生活在受冲突影响的地区。世界上有1.03亿青少年缺乏基本的读写算技能,其中60%为女性(UN,2015)。故《仁川宣言》吸取了人文主义教育发展观,以人权和尊严为基础,强调教育的可持续发展目标(详见表2):

如表2所示,在教育2030目标中,男女平等是各级各类教育的共同目标,是教育公平的重点子目标。教育质量不仅表现为“识字、计算能力”,还指向可持续发展的知识与技能,以及对文化多样性的肯定。现实中“公平”“质量”互相补充,机制建设与教师供给也是为了提升特定地区的教育质量,实现全球教育公平。鉴于上述不同类型国际组织的价值诉求和运行逻辑,上述目标的实现需面对人文主义与工具理性的张力。

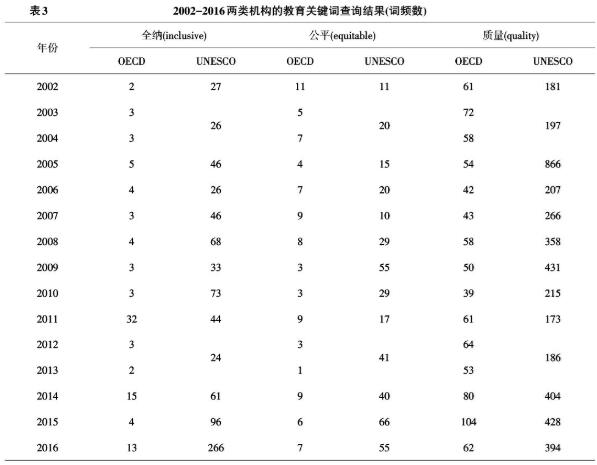

(一)教育作为一项基本人权:UNESCO人文主义的重申

从UNESCO的“世界文盲地图”,到OECD和世界银行的“人力资本提升”计划,教育在国家发展中扮演了重要的角色。需注意的是,教育不仅仅是经济复苏和繁荣的重要机制,还是人的基本权力。由联合国主导的国际组织一直未曾忽视教育作为基本人权的议题。如UNICEF在1989年通过的《儿童权利公约》界定了儿童从出生到发展享有的各种权利。UNESCO的《全民教育全球监测报告》几乎每年都对人之发展的基本权利有所回应。如2003年的“性别教育”、2006年的“识字教育”、2009年的“消除不平等”、2011年的“武力冲突与教育”等都包含着对人类命运共同体的关怀。以OECD的《教育概览》和UNESCO的《全民教育全球监测报告》为比较对象,发现“全纳”“公平”“质量”的诉求早已蕴含在历年实践中,且UNESCO在三个维度上均表现出更多的关注,详见表3比较分析。

UNESCO在2005年、2015年、2016年分别通过《提高质量势在必行》《2000-2015年全民教育:成就与挑战》《为了地球与人类的教育:为所有人创造可持续的未来》的报告,在澄清教育质量概念,总结“千年目标”得失,倡议教育纳入人类可持续发展议程上做出了系统判断,为教育2030目标“迈向全纳、公平、有质量的教育和全民终身学习”提供了理念与证据支持。

同样,UNESCO三份里程碑式的报告,也标志着人文主义的延续。终身教育的价值在1972年的“富尔报告”中业已形成,以人为发展的目的和对民主社会的诉求孕育其中。1996年的“德洛尔报告”提出了以终身学习和四大支柱为基础的综合教育构想,并指出“形成完整的人格是教育宗旨的重要组成部分”,这两份报告被视为人文主义教育传统的体现,深受“理性主义、进步主义、普世价值、个体自由、解放、人类作为命运主宰”等思潮的影响(Elfert,2015)。UNESCO在成立70周年之际发布的第三份教育报告《反思教育:向“全球共同利益”的理念转变?》,明确指出教育“必须超越单纯的功利主义观点以及众多国际发展讨论体现出的人力资本观念”。人文主义的教育思想是不确定社会里的确定基石,它倡导人道主义,通过教育、通过终身学习实现人与社会的共同发展。在人文主义的引导下,全球教育图景是包容的,充满理解与尊重的,而非排斥的,被标签化与标准化的。

(二)教育治理中的工具主义倾向

新自由主义引导下的OECD和世行政策学界认为UNESCO的终身学习理念恰如“乌托邦”,抑或认为UNESCO的教育观点也受到经济导向的影响,并非空穴来风。尤其21世纪之前,UNESCO经济基础薄弱,行动纲领未明确,未能在国际教育治理中引领方向。20世纪80年代,英美主导的“新自由主义”很快渗透至以OECD和世界银行为代表的国际组织。新自由主义强调政治放权,自由市场与贸易,企业自主。具体到教育领域,世界银行鼓励选择与多样性,强调学校管理权力下放,教师实施绩效工资,评估和管理教育结果(Alexander,2001)。此外,世界银行资助的各类项目带有很强的问责特征。即申请援助者必须达到世界银行所限定的条件,按照其监管条件实施,注重效率。这也间接造成了“全球模式”与“本土特征”的张力。

同理,OECD也是“市场”“绩效”“问责”的推动者。如表1所示,“指数/指标”在OECD的文本中属于十大高频词之一。运用同一把标尺对其成员国及其合作地区的教育质量进行测量,引发了学术界的争议。无论是国际学生评估项目(PISA),还是国际教学调查项目(TALIS)和高等教育学习成果测评(AHELO),都距离第三世界的教育真实现状较远,即使在OECD成员国里也无法全然发挥鉴定、诊断功能,与UNESCO朴素的全民教育理想更是相差甚远。OECD对“技能”的强调,也与世界银行的“人力资本”至上的理据相一致。如其所述,“国家的财富很大程度上从它们的人力资本中获益良多。为了在快速变化的世界中成功,每个人需要重视形成知识和竞争力,并加强成人在学校之外继续学习的能力和习惯”(OECD,2005)。故OECD对学科素养、技术、终身学习的强调均是以此为逻辑脉络展开的。在21世纪初,OECD通过大规模的量化评估为教育决策提供依据的做法,受到UNESCO的质疑:

教育是一系列定性定义的过程和结果。根据定义,参与教育的儿童人数只是第二位的:如果不实行真正的教育,只是将称作“学校”的空间填满孩子,这样就连定量目标都不会实现。从这个意义讲,教育的定量方面近年来已成为决策者(和许多有定量倾向的社会科学家)关注的主要焦点实在令人遗憾。(联合国教科文组织,2005,第31页)

即便如此,OECD通过放权、市场、评估、问责等治理教育的思路一直得以延续。PISA的测试带来了欧美若干国家教育政策的变革,更为关注核心课程,强调地方对关键学科的专业支持,加剧学校的问责等。若以此为趋向,世界教育将出现两张地图:一张是标注着“贫穷”的识字教育地图,一张是标注着“富裕”的学科问责地图。

这并非否认经济导向的世界组织在全球教育援助和治理中的积极作用。而是指出“第三条道路”在解决世界不公平和贫穷中的有限性,尤其是解决教育本土问题中表现出的局限性。世界银行在2002年时提道:教育是降低贫穷与不平等,推动经济持续增长,形成合理管制和有效机构的最有力的工具之一(World Bank,2002)。如何达成这一效果,贸易自由化、适度的政府管制、公共事业的保障均成为这一话语体系下的主要措施。但其在缓解贫穷中受到的质疑再次印证了两张地图的路径不可通约。

全球教育治理需要统一的地图,需要协调人文主义与工具理性的张力。不能将教育简化为经济的助推器,不能将市场视作“包治百病”的良药。国际组织应审慎判断人文主义与新自由主义在教育治理中的作用。坚持教育与环境的和谐发展,并看到“新自由主义”影响下的“全民教育”吸纳的自由、平等、公民权利等理念。

三、2030的教育发展:展望与机制

教育是人的基本权利,是社会持续发展的动力。当前国际组织在全球教育治理过程中需不断协调全球化与本土化,国家与市场,教育与社会的关系。

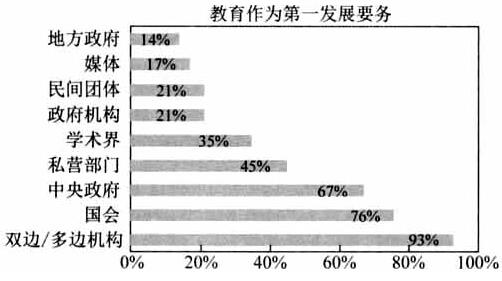

(一)提高地方政府在全球教育治理中的积极性

国际组织早期的教育援助实践及其成效受到了质疑。主要张力来源于于全球化与地方化的关系,或者说“超国家”组织与“民族国家”的关系。例如,Brock-Utne(2000,p.141)曾指责捐赠机构更为支持国际语言,而这恰恰阻碍了本土的教育发展,抑制了本土语言写作的当地教材的发行,削弱了当地的文化。而今,虽然超越国界的政策行动体(policy actor)越来越多,但是国际组织在教育治理中愈加重视国家政府,甚至地方政府在改进教育中的作用。《教育2030行动框架》中提出:政府要基于国家经验和优先事项,履行对教育的政治领导责任,指导本地化进程和“教育2030”总目标及其具体目标的实施,同时与其他关键合作伙伴一道,确保透明和全纳的进程(《教育2030行动框架》起草委员会,2016)。然而根据世界银行2016年的公共意见调查,我们可以发现国际组织和地方政府对“教育作为第一发展要务”的认识还存在着巨大的落差(详见图1)。

图1 不同利益群体对教育重要性的认识(The World Bank Group,2016)

地方政府是政策实施的关键环节,是“全纳、公平、有质量”的教育理念落地的主要实施者和保障者。但是地方政府也是身处于复杂情境中的“一线人员”,受财政、权限等影响,对教育的2030目标可能显示出较为“实际”的态度。故国际组织不仅需要尊重本土文化的多样性,更需要对本土的现实因素有充分考虑,在行动愿景中与地方政府尽量达成一致,给予必要的支持。

(二)全球共治以国际组织的系统设计与推动为前提

2012年之后,国际组织的协同模式有了实质性的进展。在这之前,无论是多边机构,还是双边机构,都具有相对稳定的工作模式和合作伙伴关系。但鉴于全球问题的聚焦,“共同治理”已是大势所趋。联合国在2012年9月推出“全球教育倡议第一”(GEFI)计划,致力于通过全球共同体兑现普及教育的承诺,为2015年后的教育发展奠定了基础。世界银行在2015年推出了多个创新伙伴关系,包括与联合国儿基会、其他基金会和发展伙伴共同建立的“营养的力量”伙伴关系以及“儿童早期发展行动网络”。无论是世界银行2016年的年度报告,还是UNICEF的70年回顾性报告《为了每一位儿童》均将公平放在了首要位置,关注弱势群体的发展。但审视其背后理据,二者依然存在人文主义与工具理性的张力,前者强调儿童的权利及适合儿童成长的世界;后者强调社会融合和经济获利。

《教育2030行动框架》总结以往经验,认为“全球教育议程应在整体的国际发展框架下才能更好发挥作用,它要与人道主义的回应建立强有力的联系,而不是让其与独立的全民教育目标与教育相关的千年发展目标随机的产生作用”(联合国教科文组织,2016)。故参与全球教育治理的国际组织需以人文主义为立场,善用市场运作机制,拓展全民教育的内涵。全民教育不是针对第三世界国家的教育援助,而是全球共同的利益,指向于人类社会的可持续发展。

(三)人的发展是教育发展的核心价值

1948年联合国发布的《世界人权宣言》,为国际组织提升发展中国家教育水平的行动提供了合理化依据。现如今,国际组织重申人文主义教育观,以人的权利为基础,核心在于促进所有人的发展。正如《反思教育:向“全球共同利益”的理念转变?》所指出的:

教育必须教导人们学会如何在承受压力的地球上生活;教育必须重视文化素养,立足于尊重和尊严平等,有助于将可持续发展的社会、经济和环境方面结为一体。这是人文主义教育观,是根本的共同利益。(联合国教科文组织,2015,第3页)

人文主义注重人与环境的共赢。教育是连接经济、社会、文化与个体的桥梁。人的发展不仅强调人有尊严的生活,还赋予人可行能力,拓展人们享受实质性自由的过程(森,2002,第71页)。后者是教育的可为空间,教育在促进人的发展中构建和平世界。

纵观国际组织参与全球教育治理的路径,不难发现人文主义与工具理性是隐藏其中的两大行动理据。伴随着日益频繁的国际对话、交流与合作,两大理据不再是“非此即彼”的对立关系,而是表现出相互融合的趋势。恰如UNESCO在制定国际教育愿景时,不仅关涉人道主义,也对教育质量的评估和问责给予重视;而OECD的教育指标中也蕴藏着人的公平发展和社会融合。基于此,中国社会展望2030年时需对人文主义与工具理性有充分的认识,继续践行人的权利与发展,对多元文化保持理解与尊重,积极参与到全球治理框架中,加强与世界的对话,为世界了解中国的声音、文化提供窗口,为世界的教育治理提供独特经验与文化案例,促进世界更加多元、包容地理解“中国人”。同时,理性对待新自由主义带来的“市场活力”,“政治放权”以及“人的自由”等诸多概念,将市场视为实现更多人发展的动力工具,而非衡量绩效的目标。在“人文主义”与“工具理性”的张力中保持稳步前进。

参考文献:

[1]《教育2030行动框架》起草委员会.(2016).迈向全纳、公平、有质量的教育和全民终身学习——《教育2030行动框架》之实施方式(熊建辉,臧日霞,杜晓敏译).世界教育信息,(4):16-24.

[2]联合国教科文组织.(2005).全民教育:提高质量势在必行.巴黎:联合国教育科学及文化组织出版.

[3]联合国教科文组织.(2015).反思教育:向“全球共同利益”的理念转变?.巴黎:联合国教育科学及文化组织出版.

[4]联合国教科文组织.(2016).迈向全纳、公平、有质量的教育和全民终身学习——《教育2030行动框架》之前言、愿景、理念与原则(国家教育发展研究中心专题组译).世界教育信息,(1):7-11.森.(2002).以自由看待发展(任赜,于真译).北京:中国人民大学出版社.

[5]Alexander,N.(2001).Paying for education:How the World Bank and the international Monetary Fund influence education in developing countries.Peabody Journal of Education,(76):285-338.

[6]Bonal,X.(2004).Is the World Bank education policy adequate for fighting poverty? Some evidence from Latin American.International Journal of Educational Development,24(6):649-666.

[7]Brock-Utne,B.(2000).Whose education for all? The recolonization of the African mind.New York:Falmer Press.

[8]Mundy,K.,2007.Education for all:Paradoxes and prospects of a global promise.In David,B.& Alexander,W.Education for all:Global promises,National challenges.Amsterdam.et.al:Elsevier JAI.

[9]Elfert,M.(2015).Unesco,the Faure report,the Delors report,and the political utopia of lifelong learning.European Journal of Education,50(1),88-100.

[10]Heyneman,S.P.(2003).Education,social cohesion,and the future role of international organization.Peabody Journal of Education.78(3),25-38.

[11]OECD.(2005).Progress and output results of the programme of work 2002 to 2006,Meeting of OECD education chief executives.September 23,Copenhagen.

[12]UN.(2015).Goal 4:Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning.Retrieved from:http://www.un.org/sustainabledevelopment/education/.

[13]The World Bank Group.(2015).Public opinion research group.Retrieved from:http://countrysurveys.worldbank.org.